【監修】向井 崇敏(理学療法士/PT Career運営/B.E.Tパーソナルジム代表)

今回ご紹介するのは、Jリーグ「FC岐阜」の現場で長年トレーナーとして活動しながら、現在はスポーツ整形外科、教育、開業、育成年代の指導と多岐にわたるフィールドで活躍する田口毅さん。そのキャリアの軌跡と信念に迫ります。

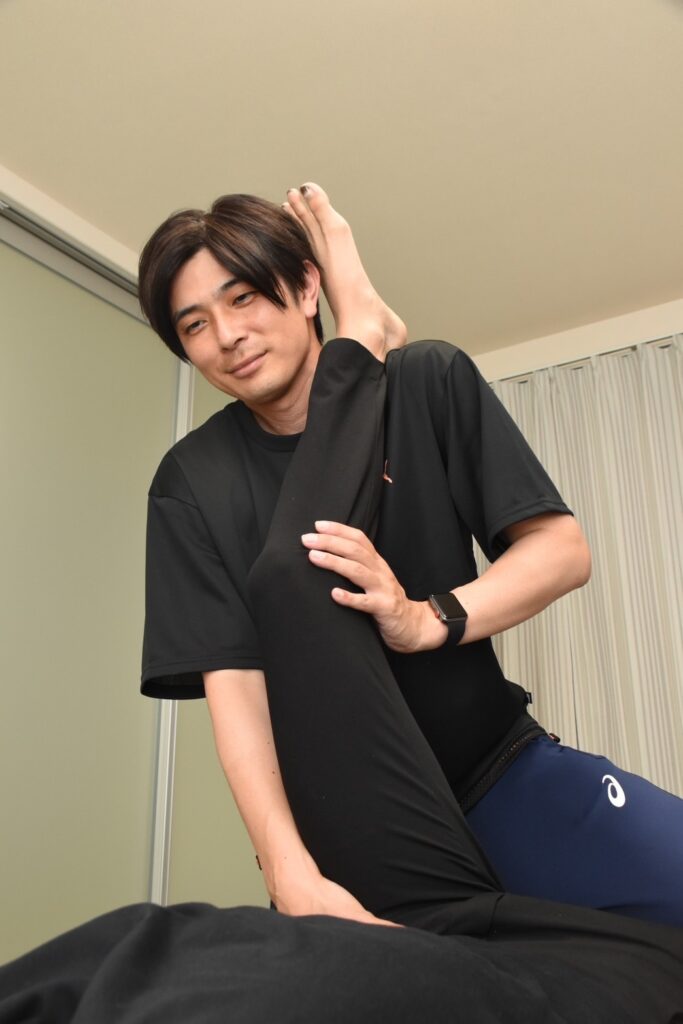

田口 毅(たぐち たけし)

1986年11月5日生まれ。アスレティックトレーナー、理学療法士。高校卒業後、アスレティックトレーナー養成専門学校、理学療法士養成校を経てスポーツ整形外科に勤務。FC岐阜に7年間常勤トレーナーとして帯同。現在はスポーツ整形での勤務のほか、スポーツ整体院運営、大学非常勤講師、育成年代へのフィジカルトレーニング指導など多角的に活動中。

Q:これまでのご経歴と、現在の活動について教えてください。

A:高校時代までサッカーに打ち込み、引退後もスポーツに携わりたいという想いから、まずアスレティックトレーナーの専門学校に進学しました。卒業後は理学療法士の資格を取得するために再度専門学校に進みました。

資格取得後は、希望していたスポーツ整形外科に就職。整形外科のドクターがJリーグのFC岐阜のチームドクターをされていたご縁で、トレーナーとして3年間出向し、現場での経験を積みました。その後、整形外科に一度戻り、さらに4年間の臨床を経て再びFC岐阜のチーフトレーナーとして出向。計7年間、Jリーグの現場に常勤で携わりました。

現在はスポーツ整形外科に戻りつつ、副業として大学の非常勤講師、育成年代のチームでのトレーナー活動、整体院運営など、理学療法士の枠にとらわれず幅広く活動しています。活動を通じて、アスリートから一般の方まで、様々なニーズに対応するための柔軟な視点を持つことが重要だと日々感じています。

Q:Jリーグとの接点は、勤務先の整形外科経由だったんですね。どのような連携体制だったのでしょうか?

A:そうなんです。勤務していた整形外科の医師がFC岐阜のチームドクターで、ドクターとの情報共有を円滑にするため、理学療法士をチームに出向させるスタイルが確立されていました。

この体制は、選手の状態や治療方針について即座に連携が取れるため非常に有効でした。クラブ側としても、信頼できる医療機関と繋がっていることで安心感があると評価されていました。チームと病院が一体となったサポート体制が構築されていたことで、選手にとっても大きな安心材料になっていたと思います。

Q:Jリーグの現場で特に苦労したエピソードや課題について教えていただけますか?

A:プロサッカーチームに常時帯同していると、理学療法士としての知識や技術だけでは足りません。特にチーフトレーナーという立場になると、監督・コーチ・強化部・フロント・選手といった多くの関係者とのコミュニケーション能力が不可欠で、チーム力を高めるために多方面の課題に柔軟に対応する必要が出てきます。

私が非常勤も含めて7年間、同じJクラブにトレーナーとして携わることができたのは、怪我やリハビリの知識、マッサージやテーピングの技術といったスキル以上に、「人間性」が評価されたからだと思っています。中でも特に大切なのは、コミュニケーション能力・調整力・思いやりの精神です。

サッカー現場では、監督やテクニカルスタッフ、選手、強化部、広報、フロントスタッフなど多様な立場の人々と協力しながらチームを作っていきます。トレーナーはその中でメディカル代表として積極的に関わり、情報を共有し、関係性を円滑に保つ役割も担っています。

特に重要なのは、聞いた情報をどう処理して、どこまで伝えるかの判断力。すべてをそのまま伝えてしまうと、テクニカル寄り、あるいは選手寄りのトレーナーになってしまい、どちらか一方からの信頼を失うことにもつながりかねません。トレーナーは、監督やスタッフ間の「橋渡し役」として、摩擦を生まずにバランスを取る調整力が問われます。

また、「思いやりの精神」も大切です。ケガをした選手だけでなく、調子の上がらない選手、ストレスを抱えた選手、家庭に悩みを持つ選手など、状況はさまざま。そんな選手たちの話に耳を傾け、必要に応じて助けとなれるかが、トレーナーの本質的な役割だと考えています。ときには監督の相談役になることもあります。

たとえば、選手のケガを予防するために、テクニカルスタッフに練習内容の調整を提案することもあります。その結果、監督の意向とぶつかってしまうこともありますが、感情で動くのではなく、チームの未来を見据えて冷静に伝えることが大切です。

また、トレーナーには「オフ」はありません。練習後に体調を崩した選手がいれば病院に連れて行きますし、オフの日も怪我人のリハビリやケアがあれば対応します。そうした中で「やってあげている」というマインドでは長くは続きません。あくまで“縁の下の力持ち”として、チーム全体がストレスなく動ける環境づくりこそが最も重要だと思っています。

チーフトレーナー時代は、まさにこうした数々の人間関係や責任の重さに向き合う日々で、大変な苦労もありましたが、それが今の自分を形づくる大きな糧にもなりました。

Q:それらの苦労を乗り越えるためには、どのような工夫が必要でしたか?

A:常に「先を読んで動く」ことを意識していました。起こり得る問題をあらかじめ予測し、後手に回らないように準備しておくことが、チーム全体のリスク管理に直結するからです。

たとえば、前日にケアをした選手が「ハムストリングに少し張りがある」と訴えていた場合。練習には参加できる状態であっても、強度の高いメニューを行えば肉離れのリスクがあると判断すれば、私はその時点で監督に選手の練習量をコントロールしてもらうよう働きかけます。

もちろん、選手本人にも確認を取り、その内容を監督に伝えてもよいかの了承を得るようにしています。というのも、選手にとっては「練習に制限をかけられる=試合に出られなくなるかもしれない」というリスクにつながるため、その心情に配慮することも大切だからです。

実際にこうしたやり取りを積み重ねることで、事前にケガを防げたケースは何度もありました。肉離れなどの大きなケガは、チームにとっても選手にとっても大きな損失です。だからこそ、トレーナーとして選手の状態を日々細かく把握し、最善の選択を提案できるように努めています。

また、練習後には毎日、選手全員に「どこか気になるところはないか」と必ずヒアリングを行い、小さなサインも見逃さないように心がけていました。こうした日々の積み重ねが、傷害予防につながり、チーム全体のパフォーマンスを下支えすることになると考えています。

Q:貴重なお言葉をありがとうございます。現在勤めているスポーツ整形外科では、どのようなサービスを提供しているのですか?

A:スポーツ選手の来院が多く、受傷直後から競技復帰までをサポートする一貫したリハビリ体制があります。競技ごとの特性を理解し、選手ごとの動作特性やポジションに応じたプログラムを提供しています。

また、当院は運動スペースやトレーニング機器が充実しており、機能的なトレーニングからリアクショントレーニングまで幅広く対応できます。競技特性を理解した理学療法士が揃っていることも強みで、単なる怪我の改善だけでなく、「競技復帰後にどう強くなるか」という視点を常に持っています。

Q:スポーツ選手のリハビリの進め方で意識していることや工夫を教えてください!

A:まず、その選手が行う競技がノンコンタクトスポーツなのかコンタクトスポーツなのかでも大きく違います。

ノンコンタクトスポーツの場合、受傷機転を聴取して、個々の身体機能や動作パターンからウィークポイントを把握して、強化改善を図ります。

コンタクトスポーツでは、患部だけでなくコンタクトに耐えうる全身の筋力・柔軟性・耐久性といった要素をトータルで高めていく必要があります。

また、球技であればリアクション動作が重要なので、実戦を想定したトレーニングも取り入れています。

それらを通して、怪我を治すだけでなく、より強くなって復帰できることを想定したサービスを提供しています。

Q:今後のキャリアで挑戦したいことや、目標も教えてください!

A:プロサッカーチームで理学療法士として活動する中で、ケガをした選手にはリハビリを、ケガをしていない選手にはコンディショニングを行うのが主な業務でした。特にコンディショニングでは、徒手によって痛みを軽減したり、体の不調を和らげたりする経験を数多く積むことができました。

一方で、病院の臨床ではどうしても徒手でのコンディショニングにしっかり取り組む機会は限られます。「この症例さん、徒手で対応すればもっと改善できるのに」と感じることも多く、それが強い課題意識となっていきました。

そうした思いから、自費の整体院を立ち上げ、もっと本質的なケアができる場を自らつくることにしました。現在は、育成年代のスポーツ選手にも関わる機会が増えており、将来的には彼らに対して、ケガの予防、セルフケア、さらにはパフォーマンス向上といった観点から、包括的な教育や指導を行っていきたいと考えています。

また、サッカー指導者ライセンスを取得したことで、パフォーマンス向上をより深く理解できるようになりました。次のステップとしては「サッカーのフィジカルコーチライセンス」を取得し、より専門性の高いサポートができるようになることを目指しています。選手をただケアするだけでなく、“成長を導く存在”として、育成年代にしっかりと向き合っていきたいですね。

Q:その目標に向けて、具体的にはどのような取り組みをされていますか?

A:現在は、育成年代の選手に対して週1回のペースでフィジカルトレーニングを実施し、その経過を継続的に記録しています。あくまで主観的なフィードバックではありますが、監督や選手からは「筋力がついてきた」「動きが良くなってきた」といった手応えを感じてもらっており、パフォーマンスの向上に少しずつ繋がってきている実感があります。

理学療法士やトレーナーとしての視点からは、ただ鍛えるだけでなく、ケガを予防するためのリスク管理も欠かせません。そのため、トレーニング内容は必ず目的や個々の状態に合わせてプランニングし、「ケガをしない身体づくり」という観点を常に意識して指導しています。

また、フィジカルコーチとしての知識や視野を広げるため、サッカー日本代表のフィジカルコーチの方が行っている講習会にも積極的に参加し、最先端のトレーニング理論や考え方を学んでいます。

フィジカルコーチライセンスの取得に関しては、すでに今年度の受講申し込みを済ませており、年内には正式に取得できる見込みです。さらに、来年以降はそれより上位のライセンスにもチャレンジする予定で、より専門性を深めながら、育成年代の選手たちに還元していける環境を整えていきたいと考えています。

Q:詳しく教えていただきありがとうございます!最後にこれからキャリアを築いていく若手や学生に向けて、アドバイスをお願いします。

A:現代において理学療法士の数は飽和化してきております。ただ働くだけであれば埋もれていきます。

他と差別化を図るためにも専門性を高めて学び続けていく必要がありますね。

理学療法士資格取得に向け勉強しながらも自分がどの領域のスペシャリストになりたいかをイメージを少しずつもっていくことが大切だと思います。この分野好きだなとかという感情からでいいと思います。

自分の道を決めたらあとは積極的に楽しみながら学ぶことが大事になると思います。

編集後記:

理学療法士としての専門性を磨き続けながらも、現場の空気を読み、関係性をつなぎ、時に一歩引いて全体を見渡す。そんな姿勢が、7年間という長きにわたってプロチームに信頼され続けた理由なのだと思います。

そして今はその経験を、開業や教育、育成年代への指導というかたちで社会に還元されています。技術や知識だけでなく、人間性を含めたトータルな成長の大切さを、若い理学療法士たちに背中で伝えているのだと感じました。

業界初!理学療法士専用LINEキャリア診断

質問による潜在的な適正と、名前と生年月日から読み解く潜在的な適性を掛け合わせて、自分に合った最適な理学療法士キャリアを診断できるコンテンツです。

「臨床以外の選択肢も考えたい」「自分に何が向いてるのか知りたい」そんなキャリアへの悩みを持つ方は、1分でできる簡単な診断なので是非一度試してみてください!

【監修者】向井 崇敏/理学療法士

ASAP株式会社で訪問・病院・助成など医療介護現場で勤務したのちに独立。

2020年に「骨格から美ボディメイク」をコンセプトとしたB.E.Tパーソナルジムを設立。

現在はトレーナー教育&ジム開業コンサルティング事業「THE STORY」や、

理学療法士向けキャリア形成ナビ「PT CAREER」を運営。